L’anno si sta per concludere e anche per l’editoria mondiale è tempo di bilanci: quali sono i libri più importanti del 2025? Quali le migliori nuove uscite degli ultimi 12 mesi?

La risposta più attesa arriva direttamente dalla principale testata giornalistica al mondo, il New York Times, che pubblica la consueta lista dei “migliori libri del 2025“, selezionati dalla redazione di The New York Times Book Review, e che fa seguito alla lista dei “migliori libri dell’anno” per l’altrettanto autorevole rivista New Yorker (qui, invece, la nostra selezione di opere del 2025 “caldamente” consigliate).

All’interno della selezione spazio per autori e autrici di successo, vincitori e finalisti di prestigiosi premi come il Booker Prize e il Nobel, ma anche per esordi e romanzi che saranno presto pubblicati in Italia. Qui di seguito raccontiamo alcune di queste scelte.

I migliori libri del 2025 secondo il NY Times

Tra i migliori libri del 2025 per non può certo mancare l’ultimo vincitore del Booker Prize, David Szalay con il suo Nella carne (traduzione di Anna Rusconi): il romanzo, edito in Italia da Adelphi, racconta la vita di István, e con essa le trasformazioni dell’Europa negli ultimi quarant’anni (qui la nostra recensione).

E, sempre pubblicato da Adelphi (ma nel corso del 2026), The New York Times Book Review ha inserito The Loneliness of Sonia and Sunny di Kiran Desai. L’autrice indiana torna in libreria a vent’anni da Eredi della cconfitta (a sua volta vincitrice del Booker Prize).

Nella selezione dei 100 migliori libri del 2025 secondo la redazione di New York Times Book Review trova inoltre spazio Non dico addio, l’ottavo romanzo della scrittrice coreana premio Nobel Han Kang, che narra la storia di una donna perseguitata da un incubo costante…

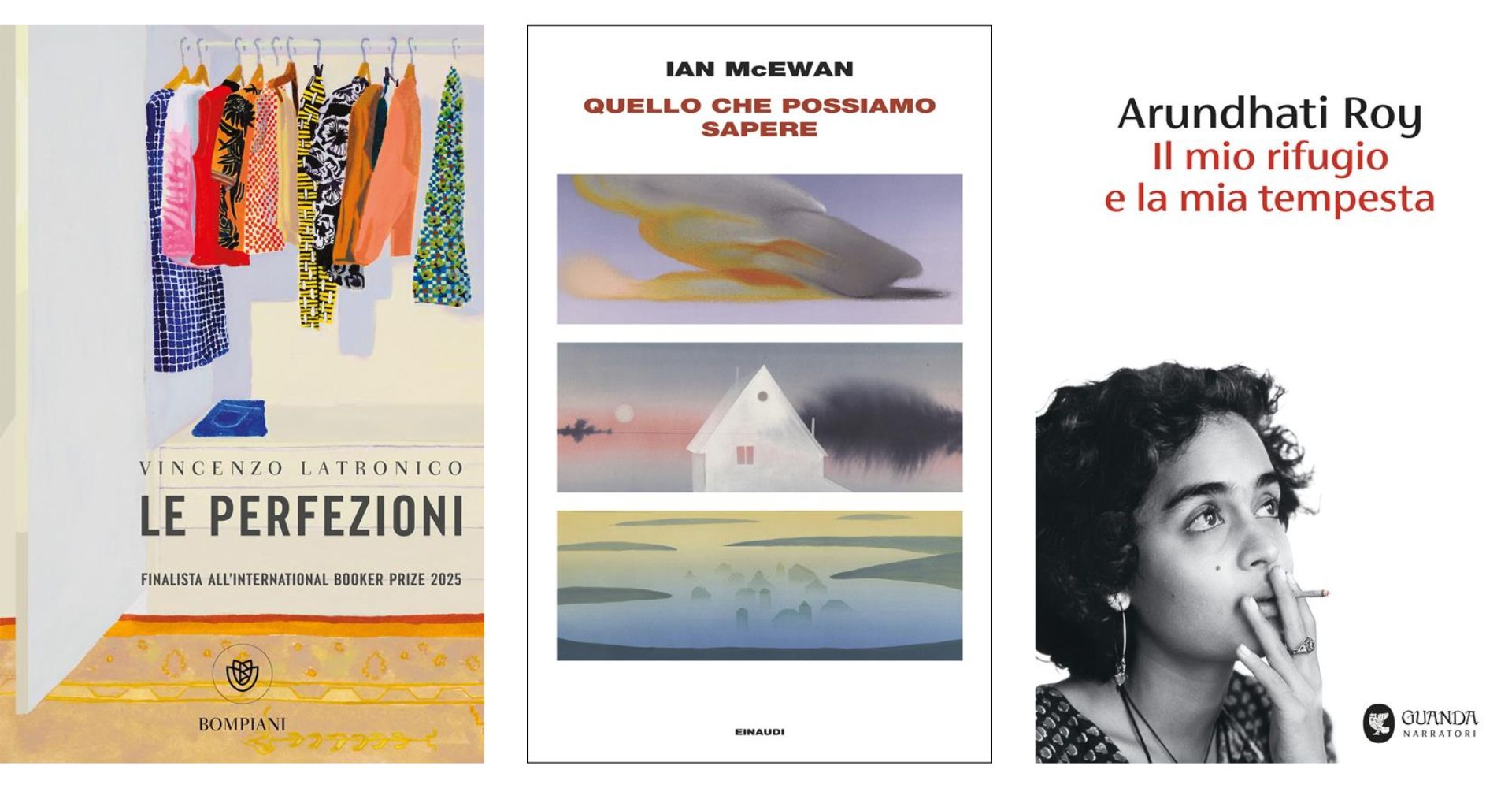

Nell’ampia selezione dei migliori 100 libri del 2025 emerge anche un’opera italiana: Le perfezioni di Vincenzo Latronico, romanzo pubblicato da Bompiani e che è arrivato in finale al prestigioso International Booker Prize.

Proseguiamo poi con due nomi molto noti al pubblico italiano: Ian McEwan, qui un viaggio tra alcune delle sue opere, che nel 2025 è tornato in libreria con Quello che possiamo sapere (Einaudi, traduzione di Susanna Basso), e Arundhati Roy, in libreria con il suo memoir Il mio rifugio e la mia tempesta (Guanda, traduzione di Tiziana Lo Porto). E ancora, è presente John Banville (pubblicato in Italia sempre da Guanda) con Venetian Vespers, un romanzo ambientato nella Venezia di inizio ‘900.

Parlando di romanzi già pubblicati, il New York Times ha selezionato anche Il cuore della foresta di Amity Gaige (NN, traduzione di Valentina Daniele), una storia che si dipana attorno a tre donne le cui vite sono legate da un filo invisibile… e Katabasis di R. F. Kuang (Mondadori, traduzione di Giovanna Scocchera), una satira sui meccanismi del mondo accademico (come raccontato nel nostro articolo).

Proseguiamo poi con Seppellisci le mio ossa nel suolo di mezzanotte di V. E. Schwab (Mondadori, traduzione di Chiara Brovelli): tre storie, ambientate tra il 1500 e il 2019 si intrecciano tra rabbia, vendetta e amore.

Sempre pubblicato da Mondadori, The New York Times Book Review ha inserito nella lista dei migliori libri L’alba sulla mietitura (traduzione di Simona Brogli), l’ultimo romanzo di Suzanne Collins della celebre saga Hunger Games. Al centro del prequel c’è Haymitch Abernathy, il mentore di Katniss.

Per chi ha amato lo stile di Shirley Jackson ,ecco La persecuzione delle sorelle Mansfied (Mondadori, traduzione di Francesca Mastruzzo), il romanzo d’esordio di Xenove Purvis ambientato nel villaggio di Little Nettlebed, dove strani eventi spaventano la popolazione…

Spostiamoci ora nell’Inghilterra vittoriana, scenario del thriller Victorian Psycho di Virginia Feito (traduzione di Clara Nubile). Il libro, pubblicato recentemente da Mercurio, viene presentato come l’unione tra “l’atmosfera gotica delle sorelle Brontë e la violenza psicologica di Patrick Bateman”.

Spazio anche a Joe Hill, pseudonimo che nasconde Joseph King, figlio del noto Stephen King. Piemme ha recentemente proposto il suo ultimo romanzo, Il patto del re (traduzione di Luca Briasco): per uscire da una brutta situazione il giovane Arthur e suoi amici decidono di provare a evocare una creatura dell’occulto che esegua tutti i loro ordini… Ma cosa fare quando l’incantesimo riesce e un mostro assetato di sangue si aggira per il Maine?

Tra i libri selezionati dal NYT (e presente anche nella lista dei “migliori” per il Washington Post) che arriveranno nelle nostre librerie, troviamo PlayWorld di Adam Ross: bisognerà però attendere l’inizio del 2027: il romanzo inaugurerà infatti un nuovo marchio di fiction legato a NR edizioni (che invece continuerà a pubblicare solo non fiction). Ricordiamo che l’opera precedente di Ross, Mr. Peanut, era stata pubblicata in Italia da Einaudi nel 2012.

Molte le autrici presenti nell’articolo. Tra queste Gaëlle Bélem: francese, classe 1984, con il suo Il frutto più raro – La scoperta della vaniglia (e/o, traduzione di Alberto Bracci Testasecca) racconta le avventure di Edmond Albius, uno schiavo creolo appassionato di botanica le cui scoperte sull’impollinazione dei fiori hanno portato alla diffusione della vaniglia.

Spazio poi alla statunitense Lily King con il suo Cuore l’innamorato (Fazi, traduzione di Manuela Francescon) e alla scrittrice brasiliana Giovana Madalosso, suo lo struggente racconto La suite (pubblicato da e/o con la traduzione di Sara Cavarero).

Non mancano poi nomi noti i cui romanzi sono in corso di pubblicazione anche nel nostro Paese. Parliamo di S. A. Cosby: ancora inedito King of Ashes ma presenti sul mercato italiano i primi thriller dello scrittore statunitense (pubblicati da Rizzoli).

Nel corso del 2026 arriverà sugli scaffali anche A guardian and a thief di Megha Majumdar. Il libro, edito da Marsilio, è stato scelto dal book club di Oprah Winfrey. Per Neri Pozza verrà pubblicato il romanzo statunitense Buckeye, firmato da Patrick Ryan mentre per Bollati Boringheri uscirà giugno Maggie; or, a man and a woman walk into a bar di Katie Yee.

Tra i migliori libri del 2025 per il New York Times (ma anche per il New Yorker) la storia del regista Georg Wilhelm Pabst, tra compromessi e illusioni, raccontata da Daniel Kehlmann in Il regista (Feltrinelli, traduzione di Monica Pesetti).

Proseguiamo poi con una spy story che si muove tra gli anni ’40 e gli anni ’80 del secolo scorso: Il sentimento del ferro di Giaime Alonge (pubblicato in Italia da Fandango e in lingua inglese da Europa Editions).

Consigliato dal New York Times a chi ha apprezzato la lettura di Fleur Jaeggy, Noi e la morte di Stella. Originariamente pubblicato nel 1958 in Austria, il racconto di Marlen Haushofer è stato ripescato da L’orma nel 2024 (traduzione di Eusebio Trabucchi).

Alcuni dei saggi e dei memoir nella lista dei migliori 100 libri del NYT

Spostiamoci ora a parlare memoir e saggistica. Nell’ambito della nonfiction, sono diversificate le scelte della redazione di The Book Review. Tra i titoli più interessanti segnalati c’è ad esempio A marriage at sea di Sophi Elmhirst, che sarà pubblicato da NN nel corso del prossimo anno.

Presente anche l’atteso memoir di Margaret Atwood, Le nostre vite – Una specie di autobiografia (Ponte alle Grazie, traduzione di Alba Bariffi, Guido Calza, Margherita Crepax e Serena Daniele), in cui l’autrice del Racconto dell’ancella svela curiosità e dettagli inediti sulla sua storia e del suo percorso letterario.

Parliamo poi di Yiyun Li, autrice cinese ultimamente pubblicata da NN, tra i libri migliori del 2025 secondo il New York Times con il memoir Things in Nature Merely Grow (che sarà pubblicato nell’autunno 2026 sempre da NN).

Di recente uscita in Italia, Careless People di Sarah Wynn-Williams (Silvio Berlusconi Editore, traduzione di Roberto Serrai e Annalisa Di Liddo), è firmato dall’ex consulente dei massimi dirigenti di Facebook, e racconta gli oscuri retroscena di una delle più grandi aziende digitali al mondo.

Noto in Italia per Rosso cobalto – Come il sangue del Congo alimenta le nostre vite (People, Francesco Foti), Siddharth Kara, già finalista al Booker Prize, è presente con The Zorg, la storia di un’imbarcazione che portò alla morte centinaia di schiavi sul finire del ‘700; mentre Sue Prideaux, autrice di Io sono dinamite per DeAgostini (traduzione di Luisa Agnese Dalla Fontana), viene citata con Wild Thing – A life of Paul Gauguin.

Nella lista dei migliori 100 libri del 2025 per il NYT, anche il libro vincitore del National Book Award 2025 per la saggistica: Un giorno tutti diranno di essere stati contro (Gramma Feltrinelli, traduzione di Gioia Guerzoni) di Omar El Akkad.

Non manca poi il true crime con Gli omicidi di Rillington Place – Un clamoroso errore giudiziario, un serial killer che ha fatto epoca (Utet, traduzione di Claudia Durastanti) in cui Kate Summerscale ricostruisce l’indagine e gli errori giudiziari avvenuti nel 1953.

Concludiamo con Ti ritrovo nel silenzio di Geraldine Brooks: l’autrice premio Pulitzer racconta il suo percorso di accettazione dopo la morte del marito, il giornalista a sua volta premio Pulitzer Tony Horwitz. Il memoir, come le altre opere di Brooks, è stato pubblicato da Neri Pozza (traduzione di Marinella Magri)

Nel frattempo, è uscita anche la selezione più ridotta, con i 10 libri dell’anno per il New York Times. La trovate qui…

Fonte: www.illibraio.it